贯彻落实《优化营商环境条例》 创新营造招标投标市场公平竞争机制

发布时间:2019/11/18 10:39:40 浏览次数:

2019年10月22日,国务院第722号令,发布了《优化营商环境条例》(国务院第66次常务会议通过,以下简称《条例》)。这是党中央、国务院全面推进国家治理体系和治理能力现代化以及提升国际竞争力,加快完善社会主义市场经济体制的又一重要步骤。

党中央和国务院高度关注优化营商环境,习近平总书记在中央全面依法治国会议上强调,法治是最好的营商环境,要以法治营商环境保障经济社会高质量发展。李克强总理指出,营商环境就是生产力。近年来,中央和各级政府以及市场主体共同努力,实施完成了130余项涉及政府与市场主体关系的改革举措,我国优化营商环境取得了积极成效。《条例》也是我国优化营商环境获得市场主体满意和支持,并经实践证明行之有效的改革举措、成功经验和引入国际标准的总结。

《条例》为我国持续优化营商环境,不断解放和发展社会生产力,加快建设现代化经济体系,推动高质量发展,提供了又一个基础性和系统性制度保障,并且规划提出了优化营商环境预期目标、实施原则和主要路径。《条例》围绕推进政府深化放管服改革,创新监管和优化服务,系统规范政府与市场边界,依法保护各类市场主体共享平等权利、平等机会和平等规则,激发市场创新创业活力,从而,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用;对于我国建立完善统一开放、竞争有序的现代市场体系,创新营造和优化市场化、法治化、国际化的一流营商环境具有重要现实和历史意义。

《条例》第二条定义,营商环境特指企业等市场主体在市场经济活动中所涉及的体制机制性因素和条件。营商环境通常包括各类市场主体在市场准入与退出、项目研发与产品设计、投资与建设、生产与物流、销售与服务等企业供应链和项目投资建设全过程所需要依赖的自然资源、生态环境、法律制度、政府服务、社会人文、城乡设施、市场秩序、信息网络等企业生存发展面临的外部环境因素和资源条件。营商环境既是企业生存发展的土壤,也是我国建设现代化经济体系,开放融合和共建全球经济命运共同体的基础。

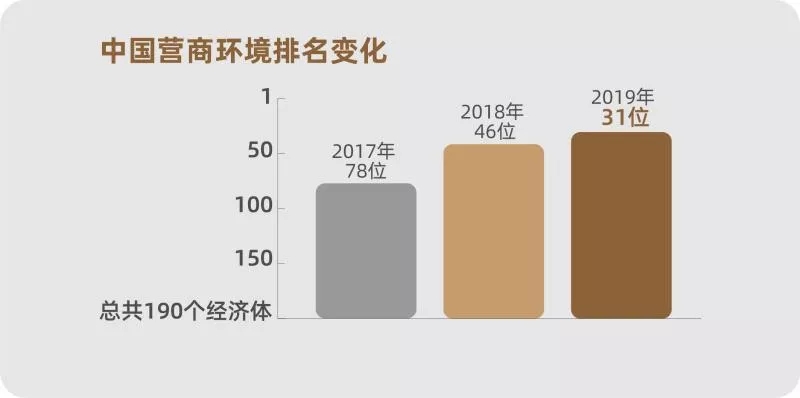

世界银行《2019年营商环境报告》,设置了12项分类指标,评估全球190个国家经济体营商环境,我国营商环境从2017年的排名第78位上升到了2019年的第46位。《2020年营商环境报告》,我国已跃居至第31位,达到了全球最佳水平的77.9% ,已连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一。其中,公共资源交易市场,特别是公共工程招标采购交易秩序和效率,是影响和评估营商环境的重点内容。随着深入推进政府放管服改革以及优化营商环境,公共资源交易市场优化营商环境的任务尤其显得迫切和艰巨。公共资源交易领域的各级政府及其相关行政监管机构、服务机构和市场交易主体需要全面学习和贯彻落实《条例》,针对公共工程招标采购交易营商环境的突出短板和市场主体感受强烈的痛点难点问题,系统研究分析具体成因以及落实可行解决方案,按照《条例》的市场化、法治化和国际化要求,协同推进和持续优化公共工程招标采购交易营商环境。

当前,公共资源交易领域,特别是公共工程招标采购交易领域,阻碍和影响市场资源要素开放流动、公平竞争,以及制约市场主体自主、便捷、高效交易的短板现象比较突出,其主要制约因素有以下二个方面。